原標題:內蒙古赤峰市宮曉華,來自草原的民間書畫家

在內蒙古廣袤的草原深處,赤峰市以其壯美的自然風光與深厚的歷史文化底蘊遠近馳名。蒙古語稱赤峰為“烏蘭哈達”�,意為“紅山”�����,這片土地因紅山文化而熠熠生輝,享有“玉龍之鄉”的美譽。這里不僅是游牧文明的搖籃,更是無數民間藝術家的孕育之地�。宮曉華�,便是在這樣一片融自然靈秀與人文積淀于一體的環境中成長起來的草原書畫家���。

草原之城�,孕育藝術初心。

赤峰特有的地理與文化氛圍,為宮曉華日后的藝術追求埋下了伏筆�����。這位草原女兒�,從零基礎起步,通過不懈努力�,以牡丹國畫為媒,走出了一條融合草原文化與國畫藝術的創作之路���,繪出了自己對生活的熱愛與對美的追求。

宮曉華與丈夫曾共同供職于當地一家企業���,1998年,二人開始創業�����,轉戰房地產領域�。待生意逐步穩定后,她選擇回歸家庭�,專心相夫教子���,度過了一段平靜的居家歲月�。宮曉華對記者介紹到:“孩子上學后�,我每天輔導他們寫作業,后來孩子成績越來越好�,我也漸漸放手了�����,有了很多空閑時間”。

轉機出現在2016年�,正是在陪伴孩子學習的寧靜時光里�����,這位草原女性內心深處對藝術的渴望被悄然喚醒,她萌生了學習國畫的念頭�����。“那年突然就想學國畫”���,宮曉華回憶道��,“但當時身邊沒人畫這個,完全不知道從何入手�。”一次偶然的回憶��,為她指明了方向,她說:“以前上班時����,見過有人帶了一幅牡丹畫�,當時就覺得特別好看�����。”這個樸素的念頭�����,悄然開啟了她日后不凡的藝術旅程���。

師從名家����,結緣“冷艷凝香”畫派�����。

起初��,宮曉華完全依靠自學,通過在線教學視頻從基礎起步�����,一筆一畫反復練習�,逐漸掌握了牡丹繪畫的基本技法���,直至偶然看到董萍老師的作品��,她立刻被其獨特的藝術表現所吸引���。“那種色彩���、構圖���,都非常豐富��,我特別喜歡”,她回憶道。

董萍�����,山東菏澤著名畫家��,“冷艷凝香”牡丹畫派創始人����。菏澤�,素有“書畫之鄉”之稱,而董萍作為當地鮮有的杰出女性畫家,早已聲譽遠揚�。

宮曉華與董萍的結緣��,始于一次定制畫作的委托。她與家人專程驅車前往“中國牡丹之都”菏澤取畫�。“親眼見到董老師的原作�,我才真正理解牡丹應有的形態與色彩之美”?��,F場觀摩董萍老師作畫�����,更讓宮曉華第一次直觀感受到國畫的創作過程與調色技巧,實現了藝術認知的一次飛躍���。

此次會面成為她藝術道路的關鍵轉折——宮曉華的執著最終打動了董萍,也為自己贏得了寶貴的師學機緣���。2016年,董萍正式接納了這位來自草原的學生��,宮曉華由此成為“冷艷凝香”牡丹畫派在內蒙古地區的唯一傳人���。令她尤為感動的是�,董萍老師曾親赴赤峰草原指導其創作。“那段時間是我畫牡丹的一個重要進階���,讓我真正懂得了如何表現牡丹”,宮曉華回憶道���。

在董萍老師的親授下,宮曉華逐漸領悟到“冷艷凝香”畫派的精髓——融合中西技法�����,尤其注重光影與立體感�����。“調色是中西結合的���,高光部分顏色較淺��,通過明暗對比突出立體效果”�����,她解釋道�,“僅一個花瓣,就需調配五六種顏色��,方能達到理想層次�。”

牡丹,素有“花中之王”的美譽��,國色天香�、雍容華貴,歷來被視為富貴吉祥�、繁榮昌盛的象征�����。從劉禹錫的“唯有牡丹真國色,花開時節動京城”�����,到李白的“云想衣裳花想容��,春風拂檻露華濃”����,無數名篇絕句都傾訴著國人對牡丹的傾慕�。宮曉華偏愛牡丹,也正是源于這份深厚的文化寓意�����。她對記者介紹說:“牡丹寓意美好���,大眾也喜愛這種象征�,一幅牡丹畫掛在家中,不僅寓意家庭富貴吉祥���,也寄托著對國家昌盛的美好祝愿”。

宮曉華對牡丹的深情與她的老師董萍一脈相承�,在董萍心中����,牡丹凝聚著中華民族不慕虛華�����、端莊富麗的精神氣質——雖被譽為“花王”,卻從容開放、不與爭春�����,這份深厚的“牡丹情結”�����,也被宮曉華繼承下來���,并融入自己的理解與詮釋�����。為透徹把握牡丹形態,她多次隨董萍前往菏澤牡丹園和種植基地實地寫生����。“我們把花瓣一層層剝開��,仔細研究結構。經過這樣深入的觀察,我才真正理解了各種花型和姿態”���,她對記者說道�����。

憑借嚴謹的學習態度和專業的研究方法���,宮曉華的技藝快速進步�����,作品也逐漸受到認可��。“有人叫我‘小董萍’、‘第二個董萍’”,她笑道。雖謙稱“仔細看還是分得出來”,但無疑,這位來自草原的女畫家已憑借自己的努力���,贏得了人們的肯定。

宮曉華筆下的牡丹獨具魅力,她以水融墨��,通過層層渲染�����,使花瓣豐潤如玉��、鮮活生動。枝葉以濃淡墨色交織,筆法挺拔有骨,在錯落掩映間形成舒展的空間韻律�。畫面構圖飽滿而富有張力����,朵朵牡丹傲然綻放����,華貴中不失典雅,一花一葉皆傳遞出深遠意境。“在構圖和用色上�,我傾向于節制�����,花色并不需要太多”。宮曉華正逐步形成自己的藝術見解,她謙虛地表示,“尚未形成個人畫風”�����,但已展現出獨立的審美追求與藝術理解力��。

水墨駿馬,探索多元藝術表達���。

宮曉華的藝術探索并未止步于牡丹。她還致力于融合不同藝術形式��,進行跨界創新�����。其中尤為值得一提的是她創作的一幅駿馬圖——這幅作品的契機�����,是其愛人的辦公室需要一幅裝飾畫,朋友建議她親手創作會更有意義�����。

“我想畫馬�,‘馬到成功’的寓意很好”,宮曉華說道����。她對此有著明確追求:“我試圖用水墨呈現近似油畫的真實感”�����。這一跨界嘗試極具挑戰,需要高超技巧與極大耐心��。“每一遍都要等墨干后再疊加����,整整用了兩盆水,但始終純用水墨完成”��。最終效果出乎意料地出色�,不僅令愛人驚嘆—“他沒想到我能達到這樣的效果,我自己也沒想到”�����,同時�����,也贏得了外界的一致好評���。盡管她自謙“目前水平仍有不少遺憾”�����,但這一創作無疑印證了她勇于突破、不斷創新的藝術追求��。

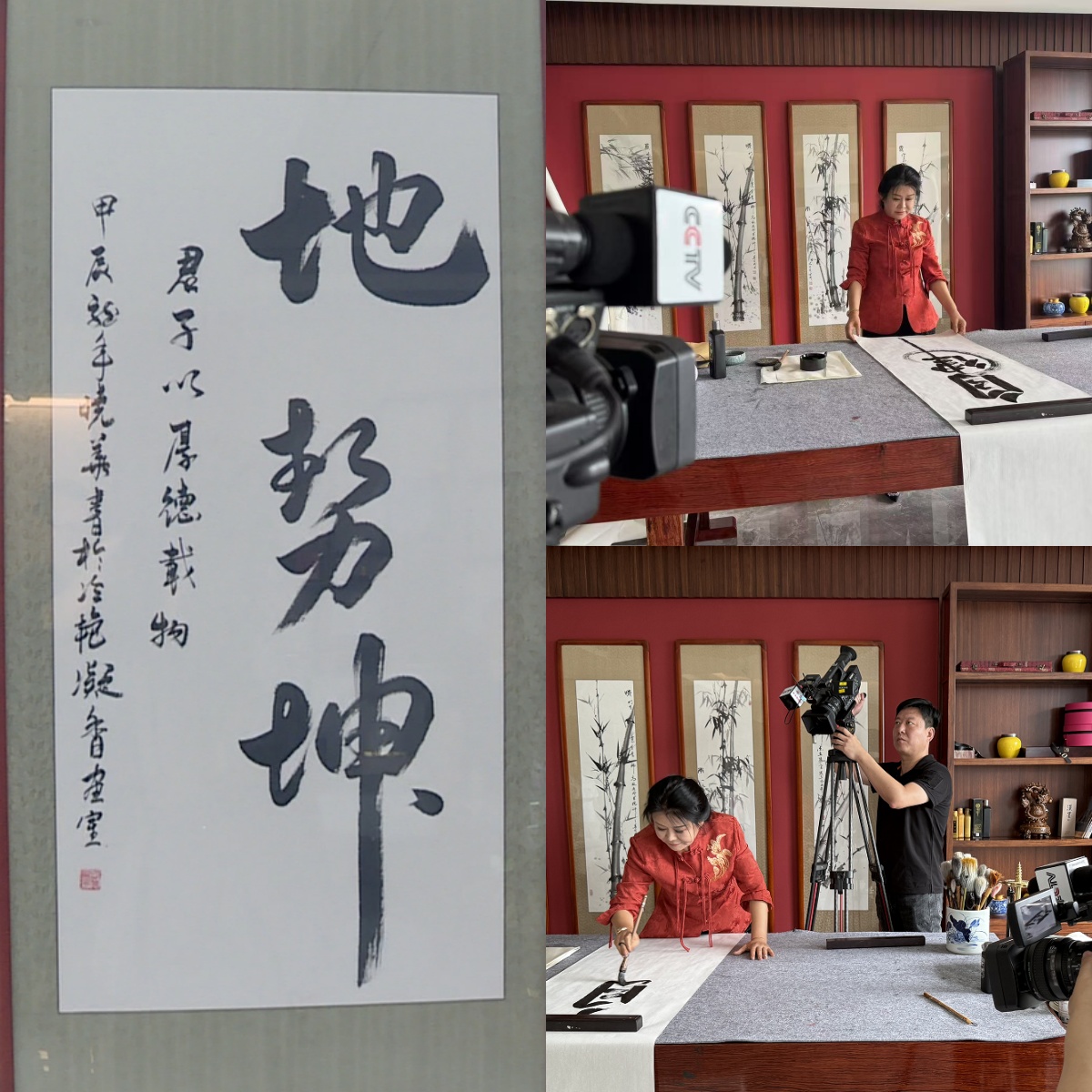

書法自學�,無師自通的另一技藝。

宮曉華在繪畫之外�����,亦鐘情于書法���。這一愛好完全源于自學��,并無老師指導��。“我沒有拜師�����,就是自己每天拿著毛筆反復練習”���,她說:“哪怕一個字�、一個筆畫��,都要寫上幾十遍甚至上百遍�,直到自己滿意”��。

她通過田蘊章《每日一題 每日一字》的教學視頻入門��,從基本筆畫到“永字八法”逐步學習——“永字八法囊括了所有筆畫技法”。她的書法風格質樸自然,率性灑脫,透露出草原人特有的率真性情��。盡管謙稱“沒什么特點���,也沒經過專業指導”��,但她有自己的衡量標準:“只要整體布局協調�、字跡流暢�、運筆自然,我自己滿意就夠了”。

未來展望��,草原文化與國畫藝術的融合創新���。

作為草原的女兒��,宮曉華的作品自然浸潤著草原文化的深厚氣息���。赤峰廣闊的草原風光——烏蘭布統��、貢格爾、巴林草原等——為她提供了獨特的藝術滋養。在這片土地上����,她正以“小董萍”的身份,傳承著“冷艷凝香”畫派的精髓�,同時���,其作品之中也融入草原獨有的開闊與質樸情懷�����。

她對記者說:自己一直懷有一個夢想��,在作品積累成熟之時,能與老師共同舉辦一場畫展。宮曉華始終希望創作出更多貼近普通人生活的作品����,正如菏澤牡丹滋養了董萍的藝術生命���,內蒙草原也深深浸潤著她的創作靈魂���。董萍“尊古而不泥古����,以工筆畫功底開辟新徑”的創新精神�,正在這位來自草原的民間書畫家學生身上得到真切的傳承與延續。

宮曉華的藝術之路仍在不斷延伸。如今她每日堅持作畫,持續追求進步��。“我每天都在畫���,就是希望還能再進一步���。” 這位來自民間的書畫家����,以其真摯的熱愛與不懈的堅持�����,展現出平凡生活中的非凡光彩�����,也為傳統國畫藝術注入了新的生機。(記者 王剛 侯發)