中國文人畫是以體現文化內涵為旨歸的高雅藝術。古代文人以此抒發超凡脫俗的精神境界,表達自由灑脫的內心情感,為世人所稱道。然而這種與古代宮廷畫和民間畫在審美特征上有著顯著區別的不易為廣大民眾所接受的藝術形式,在當今大力提倡構筑精神家園的大背景下,如何使其走入尋常百姓之中,深入研究和認識傳統文人畫的形式內容、藝術特點、美學追求,就成了文人畫發展創新的鮮明主題。

自魏、晉、南北朝至隋唐以來,隨著科技文化的對外開放與交流,儒、釋、道的并立與合流,為發展中的中華民族繪畫藝術注入了新鮮的血液。這對于“滿腹經綸,才高八斗”,精通詩詞歌賦、繪畫,又對禪宗文化有著很深研究的王維來說,提供了廣闊的藝術空間。在繪畫上他以“水墨淺淡、平中見奇”的審美理念和藝術基調成就了傳統文人畫的“簡約、俊逸、高雅”,富有“澄懷觀道,暢神抒懷”等內蘊的繪畫格致,在畫面上體現了不可言傳的禪意,獨樹一幟,達到了傳統美學中“天人合一”的美學境界,開創了文人畫的先河。

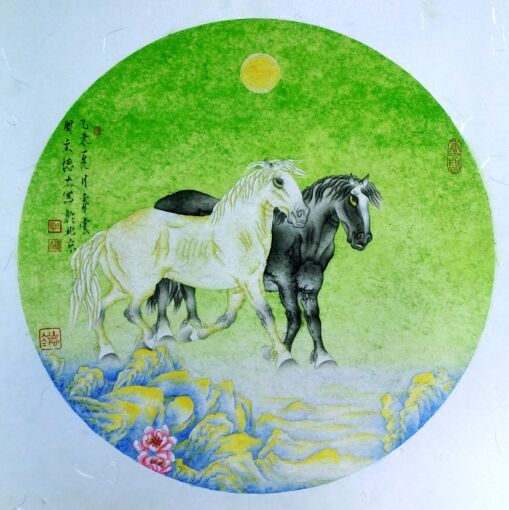

任德太作品-天光云影共徘徊 44cmX44cm

文人畫忌躁,忌俗,呈高古野逸之勢,而得“凈、靜”二字。宋代山水畫家郭熙在所著《林泉高致》中云:“不下堂筵,坐窮泉壑,猿聲鳥啼,依約在耳,山光水色,蕩漾奪目,此豈不快意,實獲我心哉?”此語正說明這一點。

古代文人畫家們受生理、心理、人文景觀、自然環境以及社會地位、政治經濟條件等諸多方面的影響,使之產生了不滿足于現世,逃避現實,向往愜意生活的理念。在言不能及、酒不能至興、詩不能盡意時,把這種思想與理念貫穿到筆墨語境當中,強化了文人畫的內涵。

由于王維首倡,隨著朝代的變革與主流社會的興衰,文人畫得以士大夫為主,宮廷畫家、學者、詩人與社會各階層墨者的青睞。當眾多文人畫家“人品、才情、學問和思想”等重要元素融于一身時,文人畫便得以更好地完善了“詩、書、畫、印”于一體的標準模式。

這種標準模式,涵蓋著古人的藝術理念、美學追求和實踐規律,大概有以下幾點:

追求“形意相合”與“畫意不畫形”的藝術理念。

“形意相合”與“畫意不畫形”是文人畫理論形成之初,廣泛影響宋代文人畫壇的既對立又統一的兩種主要觀念。

“形意相合”是宋代文壇領袖歐陽修針對韓非的“鬼神易圖,犬馬難作”的觀點提出來的。他首先在《六一題跋》中質疑:“善言畫者,多云鬼神易為工。以為畫以形似為難,鬼神不可見也。然至其陰威慘淡,變化超騰,而窮奇極怪,使人見輒驚厥,及徐而定視,則千狀萬態,筆簡而意足,是不以為難哉!”這段話“表明描繪的物象看似變化超騰,但了解了它的本質特征和變化規律,畫起來即可做到千狀萬態,筆簡而意足”,“形似”易為,“意足”亦并不難求。“筆簡而意足”正是“形意相合”的主張。這種以“畫意”為目的的畫,以形的觀念為手段又引發歐陽修在為古畫《盤車圖》所作的詩中提出了“古畫畫意不畫形,梅詩吟物無隱情,忘形得意知者寡,不若見詩不見畫”。于是產生了“畫意不畫形”的主張。從字面理解“不畫形”是在否定形似,顯然“畫意不畫形”與“形意相合”是對立的。然而,歐陽修絕非不知“畫意”這個虛幻概念離開形象的表達是無法成立的,因此,他的真實初衷是強調精神內涵的重要,以及表達精神內涵更難于形似的觀點,這就與追求“形意相合”形成了統一體。歐陽修的觀點直接影響大文學家蘇軾的文人畫觀,于是,他提出了“論畫以形似,見與兒童鄰”和“取其意氣所到”,以及達“意”要“以形寫神,形神兼備”等這樣一些與歐陽修的觀點完全一致的藝術主張。“形意相合”與“畫意不畫形”是宋代文人畫理論的形成與發展的基礎,并有力地推動了宋以后文人畫論和文人畫潮流。

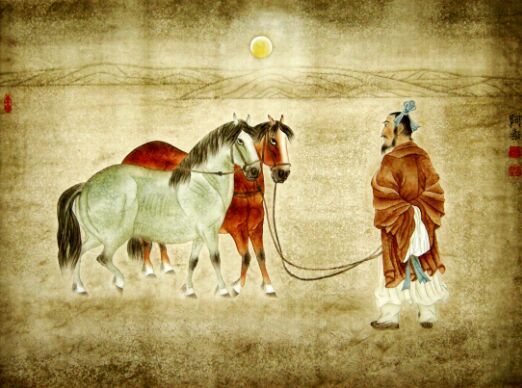

任德太作品-相馬圖 69cmX92cm

尚古意與尚詩意的美學追求。

唐代以詩論畫,被人稱為“無形畫的詩歌對無聲詩的繪畫傾注的極大熱情”。于是“畫意詩情”被后來文人畫家尊崇為美學追求的至高境界,因而便有了蘇軾提倡欣賞者、觀畫取向重要的不是外在的形式,而是形式背后的意氣神韻等詩性內涵。于是他又提出了“詩畫本一律,天工與清新”的以詩入畫的觀點,從繪畫與文學的關系上強調畫要向傳統抒情詩靠近,提倡繪畫要追求詩意般的時空境界。這一美學思想在充分發揮文人畫家詩興特長的同時,形成了宋代文人畫尚詩意的美學氛圍。

尚“古意”是元代繪畫啟導者趙孟頫針對南宋院體畫四大家的山水畫在品格上過于奇僻、躁露,而缺少蘊藉內涵而提出來的。他的主要主張是“作畫貴有古意,若無古意,雖工無益”。這個主張企圖是為時下樹立一種審美規范,既要注重傳統文化內涵在時下繪畫藝術的滲透,又要融古納今,形成古今繪畫融合統一。古代的審美理念是中華民族傳統文化的精髓,把傳統文化精髓融到藝術作品中,確立了歷代文人畫家尚古意的審美理念。它不僅豐富了傳統文人畫的審美內涵,也為今人的審美取向提供了參考,啟示著當代文人畫的審美品格。以書入畫的藝術實踐。

從藝術實踐的角度講以書入畫,不是指在畫面上題字,而是將書法用筆的方法運用到創作中去。唐宋時期曾有人產生過以書入畫的朦朧理念,如唐代張彥遠提出的“書畫同法”,宋代郭熙提出的“人之學畫,無異學書,今取鐘、王、虞、柳,久必其仿佛。至于大人達士,不拘一家,必兼收并覽,廣議博考,以使我自成一家,然后為得”等觀點,皆從某一角度講述了繪畫與書法的關系,或練書法對繪畫的作用和意義。而真正提出以書入畫并付諸實踐的是元人。柯九思畫竹,“嘗自謂寫竿用篆法,枝用草書法,寫葉用八分法,或用魯公撇法,木石用折釵股、屋漏痕之遺意”。而講得更簡潔概括的是趙孟頫,他在《秀石疏林圖》的題跋中寫道:“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通;若也有人能會此,須知書畫本來同。”由此,趙孟頫把書法與繪畫結合的愿望袒露了出來。在宋以前,繪畫以描法成為寫形狀物的主要手段,書法中各種用筆的極為豐富的變化和藝術表現力還未能被有意識地運用到繪畫中來。至元代,在以書入畫的氣氛里,變描為寫的新繪畫語言廣泛傳播,用筆不再僅僅是線條的流暢剛柔,而是如何將書法的具體筆法和審美風范體現在繪畫之中。于是中國繪畫的描法中又融入了寫法。以書入畫的觀念,雖然是一首短詩,卻引起了后人的重視,并為一種定律或傳統流傳至今。

文人畫中批評標準的“四格”。

“神、妙、能、逸”四格作為中國畫的一個批評標準,在歷代都有著不同的解釋方法。唐代朱景玄認為:“神、妙、能”是常法,“逸”是不拘常法,非正宗之法。宋代黃休復認為“逸”不拘常法,沒有規范性,不可套用,乃正宗之法。四格作為批評標準、古人論述眾多,并發揮過應有的作用,而作為實踐的依據,我傾向“逸”格的方向。有規矩的常法是可學的,而無規矩的逸法不可學,這正適應了自然界無窮變化的規律。它促使人們沖破規矩的束縛,不拘常法,探索新法,才能讓中國文人畫永葆鮮活的青春魅力。

對于藝術實踐,在理念上我們應追求“形意相合”,妙合自然;在美學上,我們應追求作品詩性與古意的升華;在創作技法上,我們應追求描法與寫法的融合統一和逸格的探索精神;在藝術標準上,我們應追求內容與形式的統一,創造讓大眾真誠喜歡的作品!

名家評論:

任德太的畫有很強的個性,切入的角度非常獨特。對一個畫家來說是難能可貴的,構圖和用色也很大膽,他很勤奮,我相信堅持下去,必有更大的收獲。——趙國經

第一次看到任德太的畫,感到很吃驚!在我的印象中,他是一個奔波忙碌的人,現在卻拿出來一批既見功底又有特色的花鳥畫。他的作品色彩斑斕卻不俗,構圖飽滿大氣,喜氣洋洋。從畫中可以看到濃郁的中國民間吉祥繪畫的影響,也能看到傳統民間繪畫的設色特點。尤其是在背景的處理,敢于重彩烘托主體,艷麗而又能夠沉穩。當下中國畫一陣又一陣的風潮,而在學術上能立足堅定,獨樹一幟的畫家是可貴的,而個性的張揚,能夠讓更多觀眾喜聞樂見的畫家就更加珍貴。任德太的畫就有這些特點。——桑建國

任德太介紹

任德太

任德太:1970年出生、哈爾濱人、師從吳團良先生、現就讀于哈爾濱師范大學、現為黑龍江省美協會員、黑龍江省青年藝術家協會會員、第十、十一屆黑龍江省青聯委員、北京東城區美協會員、北京工筆重彩畫會會員、人民美術出版社《中國畫》編輯部特約編輯、大北方國畫藝術研究院副院長。

2007《雪鄉新月》獲黑龍江省中國畫大展“優秀”獎

2007《鄂溫克記憶》獲首屆黑龍江少數民族美術、書法、攝影展“銅”獎

2008《香遠益清》慶祝黑龍江美術家協會成立50周年全省美術大展

2009《晚風》獲第十一屆黑龍江省美術作品展“優秀”獎

2009《閑庭信步》應邀在毛里求斯展出、并被卡特邦市政委員會收藏

2010《八駿圖》入選中國{芮城}永樂宮第三屆國際書畫藝術節展—中國美協主辦、作品被收藏

2010《獨立人間第一香》等作品參加北京工筆重彩畫會2010深圳特展

2010北京798藝術區10人展

2010《沉醉東風里》參加文化部{多彩重陽}恭王府書 畫、攝影展

2011《雨后荷香》等作品參加第二屆全國青年工筆畫新銳藝術展—作品被收藏

2012北京798藝術區24人展

2012《馨香逐晚風》入選、八荒通神—哈爾濱中國畫作品雙年展—中國美協主辦、作品被收藏

2012《明月來相伴》等作品參加慶祝中、德建交四十周年(中、德文化周)德國展

2013《清寒熏夜香》參加第六屆全國當代著名花鳥畫家作品展、特邀—作品被收藏

2014《清寒生冷香》獲第七屆全國當代著名花鳥畫家作品展“佳作”獎—作品被收藏

作品入編《中國畫》《國畫家》《繪畫教學新概念》《北京商報》等幾十種刊物。

作品被國內外多個政府部門和美術機構及個人收藏